En la etapa colonial, la isla de Cuba, “llave del Golfo y antemural de Las Indias”, y punto de confluencia de las flotas que se movían entre el Viejo y el Nuevo mundos, no podía escapar de las plagas.

La viruela llegó con los primeros españoles y diezmó considerablemente

a la población nativa de la isla, pero desapareció en 1804 gracias a la

introducción de la vacuna en ese mismo año y a la vacunación gratuita que el

doctor Tomás Romay, apóstol de la Medicina cubana, facilitó a la población de La

Habana, y al obispo Espada, quien ayudó a propagarla en las provincias.

La fiebre amarilla fue

introducida en la capital cubana en 1761, por presidiarios traídos de Vera Cruz,

México, para trabajar en las fortificaciones de la ciudad.

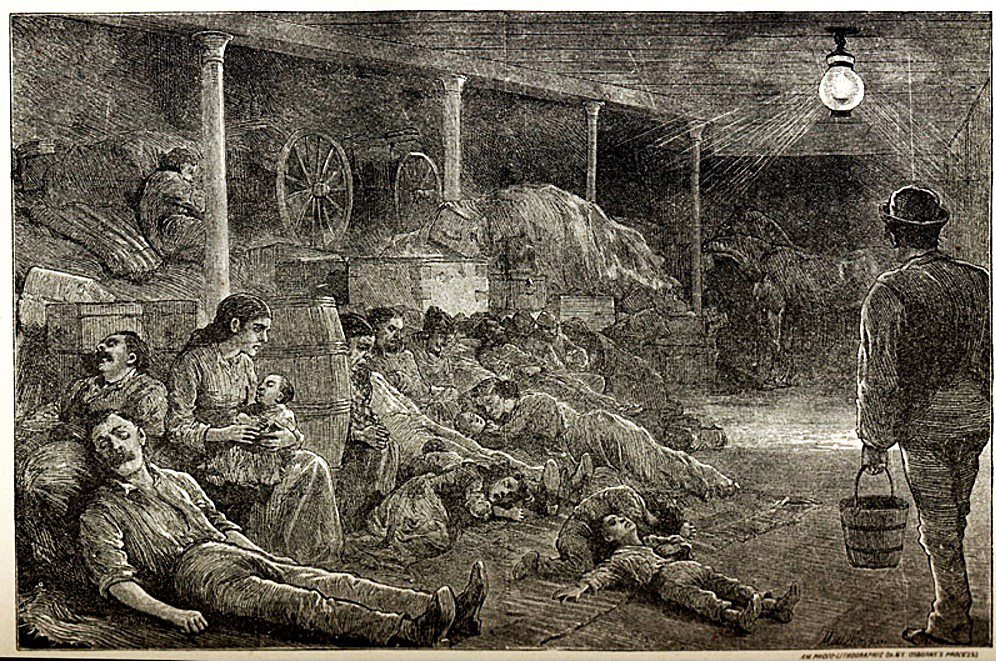

Pero la epidemia que asoló el

territorio nacional cubano con mayor fuerza y mortalidad fue el cólera.

Los cubanos la vivimos por primera vez en 1833, y entonces provocó más

de 30 mil defunciones (otras fuentes registran 12 mil).

Regresó en marzo de 1850 y,

nuevamente, en octubre de 1867. Ramón de Palma trató el tema en su relato El cólera en La Habana, con trama amorosa tejida en torno a la epidemia de

1833, y publicado en El Álbum, en 1838, y también en sus crónicas

costumbristas.

Abundan testimonios de viajeros y

cronistas acerca de la costumbre que tenían los esclavos y vecinos de vaciar el

contenido de las vacinillas familiares desde las ventanas hacia la calle.

Si así vivían en la Cuba colonial

los poderosos, nada cuesta suponer que tales condiciones epidemiológicas, en

extremo negativas, se agravaban mucho más entre los pobres y los esclavos.

El entorno era, pues, muy hostil a la salud humana y propenso a la propagación de cualquier agente contaminante del tipo que fuera.

En 1833, aparecieron los primeros

casos del cólera morbo en la villa de San Cristóbal de La Habana.

Cuatro esclavas enfermaron en la

residencia habanera de don Pancho Martí, una de las figuras más importantes y

acaudaladas de la sociedad capitalina.

El español Ramón de la Sagra

aprovechó más tarde el hecho para afirmar que la epidemia había surgido entre

los negros esclavos, pero José Antonio

Saco dejó definitivamente esclarecido que fue un comerciante catalán nombrado

José Soler, propietario de una bodega situada en la esquina de Cárcel y

Morro, en La Habana de intramuros, quien, recién llegado de los Estados Unidos,

burló las regulaciones de cuarentena impuestas por la ley a quienes ingresaban

al país, al que entró alrededor del 20 de febrero de ese año, y no tardó en

convertirse en el primer residente que presentaba los síntomas mortales. (Gina

Picart. Imágenes de Internet)