Antes del clic del mouse, del folio impreso y de los formularios digitales, existía una coreografía densa, a veces litúrgica, que daba forma al mundo de los documentos en La Habana colonial y republicana.

La burocracia no era solo trámite: era ceremonia, símbolo de

poder, y a veces un teatro de sombras donde se jugaban herencias, amores y

traiciones.

Imaginemos el Archivo General de Indias, allá en Sevilla, despachando órdenes reales a una ciudad

que aún olía a salitre y promesa. Esos papeles tardaban meses en llegar, pero

una vez en tierra habanera, desataban un pequeño terremoto de copias, registros

y traducciones.

La Administración colonial era amante del duplicado y del

margen anotado: por cada leyenda urbana de amor caribeño, hay decenas de

legajos que la negaban, con firma, testigo y rúbrica.

En las oficinas del Cabildo habanero, todo se escribía con tinta hecha de hollín, agallas de roble y vinagre: negra, espesa y persistente.

Se firmaban actas de entierro, ventas de esclavos,

concesiones de tierras y acuerdos entre comerciantes. Cada documento sellado

con lacre llevaba una carga simbólica: no era papel, era ley, era destino.

Los escribanos, personajes hoy olvidados, eran demiurgos del

papel. Vestidos con sobriedad, cargaban con sus tinteros portátiles y sabían

cómo modular el tono de una carta: sabían cuándo había que ser florido y cuándo

usar frases secas como sentencia. Muchos de ellos se entrenaban por años, no solo

en caligrafía, sino también en jerga

legal y protocolos retóricos.

Un contrato de matrimonio, por ejemplo, era más que un

acuerdo entre dos familias: era una coreografía. Se escribía en papel sellado

real, se firmaba en presencia de testigos, se rubricaba y se registraba ante

notario. Todo en presencia del tiempo, porque el tiempo también firmaba: la

fecha, la hora, el clima del alma.

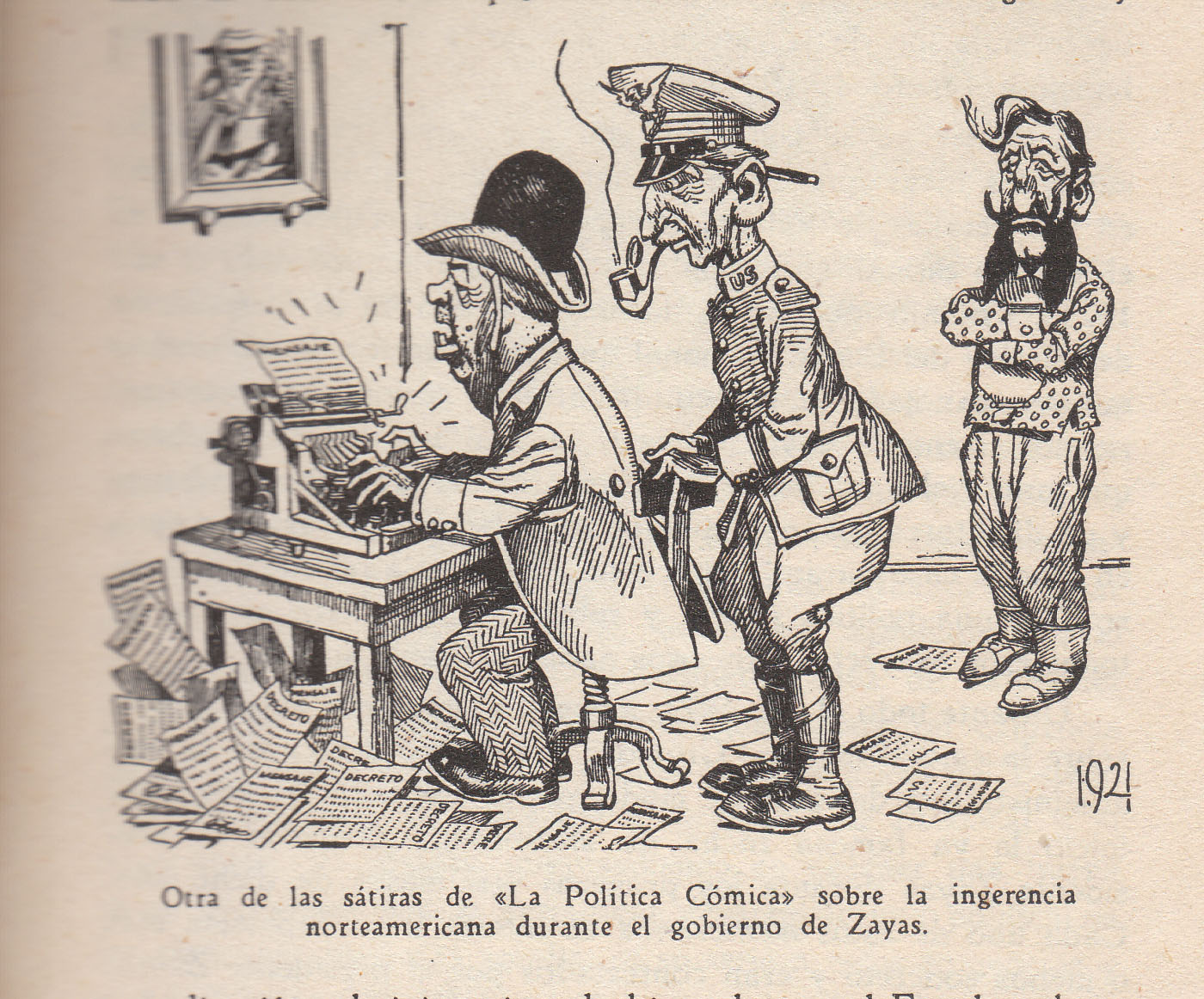

Durante la república neocolonial, ese ritual cambió de

vestuario, pero no de esencia. El

palacio de los tribunales, el registro civil o las oficinas de aduana eran

los nuevos templos de la burocracia.

Los sellos se multiplicaron: seco, húmedo, de tinta azul o

roja.

El lenguaje jurídico se tornó más técnico, pero igual de

ambiguo. Un documento podía ser espejo o trampa; verdad o simulacro.

En los albores del siglo XX, mientras se tejía la república

con tinta fresca y retórica ambiciosa, surgió una figura burocrática de singular

importancia: el oficial protocolista. Era el encargado de revisar la exactitud

de los textos públicos antes de su promulgación

o archivo.

Su ojo afinado detectaba errores que podían cambiar el

sentido de una cláusula o transformar una dispensa en una amenaza velada. Estos

hombres sabían que en la palabra escrita se escondía el germen del conflicto o

la armonía, y por ello leían entre líneas, no solo lo que se decía, sino lo que se callaba.

Y no olvidemos el archivo como espacio físico: salones de techos

altos, estanterías infinitas y ventanas que tamizaban la luz sobre papeles

dormidos. Aquel silencio denso que habitaba los depósitos no era vacío: era

respeto por la palabra fijada.

Algunos guardianes de archivo hablaban con sus legajos, los

acariciaban con guantes de algodón, y sabían cuál expedientillo contenía una

historia de pasión disfrazada de querella. Porque en el fondo, cada estante

guardaba también un drama: el que una

ciudad escribe cuando intenta tramitar su identidad.

|

| Imagen: tomada de Radio Rebelde. |

Entre papeles también se tejían rebeliones. Los documentos falsificados fueron parte del entramado independentista. Cédulas falsas, permisos de viaje trucados o manifiestos disfrazados de cartas comerciales. La Habana no solo redactaba la historia oficial: también sabía falsificarla.

Hoy sobreviven algunos de esos documentos en archivos y

museos, escritos en cursivas elegantes o en mayúsculas temblorosas. Leerlos es

descubrir cómo una ciudad se dijo a sí

misma a través del papel. Porque cada carta era un acto de habla, un intento

de afirmarse, de resistir el olvido.

La burocracia, entonces, no era solo engorrosa: era arte y

poder. Una forma de escribir la ciudad desde adentro, de encuadernar el caos

con firma y fecha. Y tal vez, al final, una manera desesperada de dejar constancia

de que alguna vez, alguien intentó poner orden al mundo con tinta, pluma... y

ritual. (Gina Picar Baluja. Foto: tomada de internet)

ARTÍCULO RELACIONADO

Mercados de esclavos en La Habana colonial: epicentro de una tragedia

FNY