Una reseña escrita en la revista Social en 1931, para presentar un trabajo de la historiadora norteamericana Irene Wrigth sobre la vida en los primeros tiempos tras la fundación de San Cristóbal de La Habana, contiene datos curiosos que dan una idea de cómo era el acontecer cotidiano de la villa.

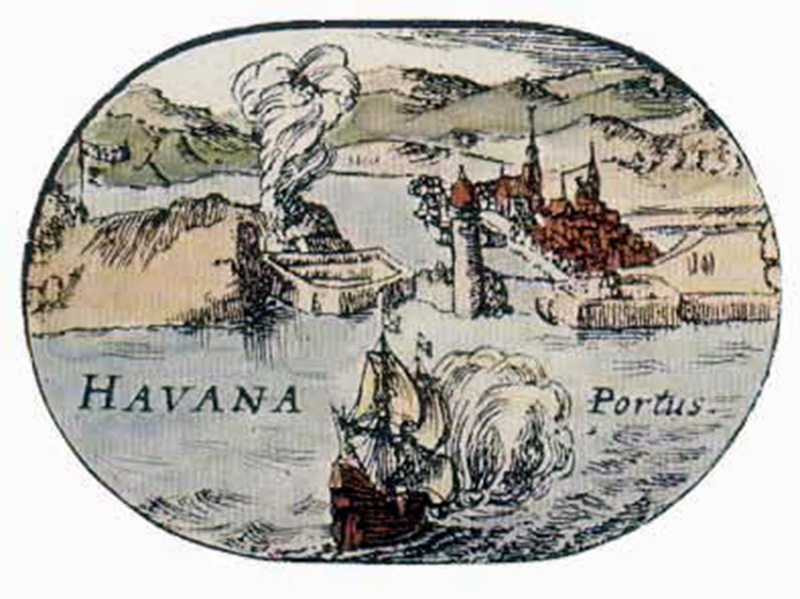

Las únicas edificaciones de uso social y colectivo eran los castillos

de La Fuerza, La Punta y El Morro, con 101 cañones; la caleta de San Lázaro,

con 2, y la atalaya de Punta Brava, con 3.

Para ser rústica y casi

despoblada, San Cristóbal estaba bastante bien fortificada. Aún no existían los

torreones de La Chorrera y Cojímar ni las Murallas.

Junto a La Fuerza se

encontraba el mercado, y su plaza era el centro de reunión de los escasos 600

vecinos de la naciente urbanidad, la cual, sin embargo, contaba con dos

hospitales. El más antiguo, ubicado al comienzo de la Calle del Obispo, al lado

de la Plaza de Armas, pues esa calle no comienza en El Floridita, sino en el

mar. El segundo estaba frente al parque de San Juan de Dios, inaugurado en 1602

por el Obispo Fray Juan de las Cabezas y

Altamirano, único benefactor de los ciudadanos en aquel tiempo, pues los gobernadores

estuvieron siempre más interesados en las construcciones militares, mientras la

Iglesia atendía las obras de caridad y el bien común.

Y curioso: entre los

primeros habaneros hubo letrados, pero no médicos, y oficiaba como tal un

practicante al que la población detestaba.

Había un matadero de ganado,

una aduana y la cárcel.

Se construían bohíos donde

más conviniera a sus dueños, ya que no existía plan urbanizador alguno, salvo

en las cuatro calles principales, donde las casas de adobe y tejas estaban

alineadas. No había pavimento, sino vías de tierra lodosa; ni alumbrado, por lo

que, después de oscurecido, los vecinos que osaban salir de sus viviendas iban

acompañados por dos o más esclavos, llevando el que abría la marcha un farol

encendido, lo que no impedía asaltos y asesinatos, cuyos responsables pocas

veces eran identificados.

Además de los vecinos, que

no eran pacíficos y se peleaban por cualquier motivo, vivían en la villa los

soldados y oficiales que formaban las guarniciones de las fortalezas, esclavos,

negros libres y muchos indígenas nativos.

La villa contaba con tres

puertos; dos de estos, Mariel y Cabañas, usados como abrigo y refugio de naves.

Alrededor de la minúscula

ciudad, solo había huertas y estancias que la abastecían de productos agrícolas

y ganado.

Los habaneros estaban

bastante solos y siempre amenazados por flotas piratas inglesas, francesas y

holandesas. Pero no debieron disfrutar de un sueño apacible, porque la pobreza

no era tanta como hoy deduciríamos de las mínimas condiciones materiales reinantes

y la escasez de población. Dice el artículo de Social que:

[…] muchos de sus habitantes blancos usaban, principalmente los hombres, trajes de lino francés, seda y terciopelo, cadenas y anillos de oro, espadas y dagas, algunas guarnecidas de piedras preciosas; y en un inventario […] de los enseres de la casa del contador Moncayo, se mencionan, además de los buenos vestidos, esclavos y un coche de mulas, también muebles finos y pinturas flamencas.

Bienes todos que en el

Viejo Continente era difícil poseer ¿Cómo explicarlo, si los blancos de la

villa se ocupaban en la cría de ganado, la agricultura y la construcción de

buques, pues por su condición de puerto en medio de la Ruta de Indias, desde el

principio La Habana tuvo los astilleros más importantes del Nuevo Mundo?

Nada de eso podía proveer

tanto lujo y ostentación, ni siquiera la industria azucarera, que nacía entonces

con cuatro humildes trapiches. La

riqueza de los habaneros primitivos provenía de otras fuentes: una, la venta de

cargos públicos hecha por la Corona, que daban muy buenos dineros porque la

corrupción nació con San Cristóbal (un gobernador vendió al mejor postor dos

regimientos militares para sufragar las obras en las fortalezas. Increíble,

pero cierto: particulares con regimientos militares propios). Otra fuente era el

contrabando.

Se contrabandeaba con

entusiasmo, intercambiando productos con cuanto barco entrara al puerto de

Carenas, fuese amigo o no de España. Algunas naves pertenecían a corsarios y

piratas que, a veces, preferían obtener riquezas de la villa sin combatir.

Los colonos portugueses,

numerosos, fueron quienes concibieron esta brillante idea, por lo que las

autoridades pidieron su expulsión de la isla a la Corona, cosa que no ocurrió.

El Oidor Francisco Manso

de Contreras (el mismo del inmenso tesoro que jamás se ha encontrado) fue

enviado a La Habana para investigar la situación, y en su informe escribió que los

colonos de Cuba eran “la gente peor y más declarada contra el servicio de V. M.

que ha ávido en estas partes”, que toda Cuba se hallaba contagiada del vicio [del

contrabando], —hombres, mujeres, clero y seglares— […]”.

Las medidas tomadas,

incluidos arrestos, fueron vanas y hubo que declarar una amnistía Real.

La Iglesia Católica organizaba las fiestas, que “terminaban con no muy

cristianas corridas de toros y juegos de cañas”.

También se celebraban los cumpleaños del monarca y los nacimientos de

príncipes.

Reinaban los juegos de azar. El Rey los prohibió, y los particulares obedecieron, pero los Generales y guarniciones de los fuertes se negaron a cumplir la orden. La prohibición fue anulada, y hasta en la cárcel se jugaba. Como se decía entonces en la isla: “El Rey está muy lejos, sus órdenes se acatan, pero no se cumplen”. (Redacción digital)