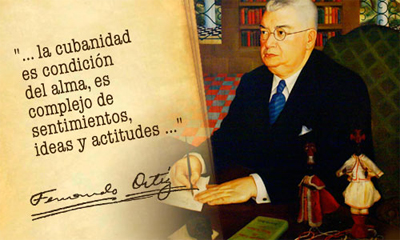

La sobrehumana y multiubícua movilidad de las grandes personalidades intelectuales de la República deja sin aliento al periodista cuando tiene que hacer una semblanza de sus vidas y obras, y, en este sentido, don Fernando Ortiz bate récords, pues da la impresión de que durante toda su existencia fue su mayor empeño no permanecer más de cinco minutos en el mismo lugar, según se deduce del currículum de cargos, responsabilidades, viajes, interacciones sociales, obras y reconocimientos realizados.

Su formación, de corte renacentista humanista, le

permitió desempeñarse en muy disímiles territorios de la cultura. Fue etnólogo,

antropólogo,

jurista,

arqueólogo,

periodista,

criminólogo, lingüista, musicólogo, folclorista, economista, historiador y

geógrafo. Bien merecido tuvo el calificativo de polímata, más que ninguna otra

figura del arte, la literatura o el pensamiento en la Cuba republicana. ¿Émulo

de Leonardo Da Vinci? Equiparable en todo caso, su biografía cobra los tintes

de una intensa aventura.

Nacido en La Habana el 16 de julio de 1881 y fallecido en la misma ciudad el

10 de abril de 1969, Ortiz pareció vivir las vidas de 10 personas a

la vez. Vástago de una familia pudiente, a los dos años de edad fue enviado a

la isla de Menorca al cuidado de la familia materna. Allí se graduó de

bachiller, y en 1985 regresó a La Habana, donde matriculó la carrera de Derecho

en la Universidad de La Habana.

En 1998, viajó a Barcelona para obtener la

licenciatura en Derecho,

y en 1901 obtuvo el título de doctor en Derecho en Madrid. De Barcelona viajó a

Italia, cuna por aquel tiempo de la Escuela de Criminología, fundada por el

gran criminólogo Cesare Lombroso.

No sé si el cubano llegó a conocer al maestro,

pero se formó en su enseñanza. Regresó a Cuba, pero de inmediato fue enviado a

Europa como Cónsul de La Coruña, Génova y Marsella. Tenía unos escasos 20 años.

Pronto fue nombrado secretario de la embajada de Cuba en París, donde no

permaneció mucho tiempo antes de regresar a La Habana, donde ejerció por tres

años como abogado fiscal en la Audiencia capitalina, hasta que en 1909 obtuvo

la plaza de profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, en cuyas aulas

impartió por espacio de nueve años las asignaturas de Derecho Constitucional y

Economía Política.

Fue miembro del Grupo Minorista y se

relacionó con intelectuales y artistas de renombre, como Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Nicolás Guillén, Wifredo Lam,

Alejo Carpentier, Rita Montaner, María Zambrano

y Fernando de los Ríos.

Su oposición visceral a la dictadura de Gerardo

Machado lo obligó a exiliarse en Washington,

donde permaneció desde 1931 hasta 1933, y siempre se mantuvo denunciando la situación

política de Cuba.

No cabe en una semblanza, en realidad casi un

obituario, un despliegue más detallado de las actividades de Ortiz. Más

interesante me parece intentar un acercamiento a su persona para poder, de alguna

manera, imaginar cómo fue ese hombre que, aún para sus contemporáneos revestía

un aire extraño, como de otro siglo. Miguel Barnet, quien durante años trató de

entrevistarlo, cuando al fin lo consiguió dejó plasmada esta imagen, volátil

como las figuras temblorosas y casi inmateriales que vemos a través del vapor

de una hoguera, pero es lo más que podremos conseguir del personaje, dada la

distancia temporal y la infranqueable barrera de la muerte.

“El acento

catalán me pareció significativo. Aquel cubano de tan enraizada estirpe

nacionalista, tan gustador del refranero, tan conocedor del folclor popular,

hablaba como todo un hidalgo español. Esto no hacía más que darle un tono de

cosmopolitismo y gracia a su conversación y denotaba una educación y una

formación muy complejas. Su tono, desprovisto de empaque, coloquial y casi

íntimo lo hacía humano, lo acercaba a su interlocutor. Hablaba bajo, casi

susurraba. No daba órdenes, sino que sugería, observaba, acotaba en justa

sapiencia. Y sus preguntas eran siempre: “¿cómo ve usted esta idea?, ¿qué cree

usted de tal o cual cosa?, ¿estaría usted de acuerdo con calificar este hecho

así?”.

Para quienes nos empeñamos en el conocimiento de

la persona humana, la forma de hablar es un dato sumamente importante, y en el

caso de Ortiz sus largos años de residencia en Menorca, isla conquistada y

poblada por catalanes, le habían dejado en su habla un acento marcadamente

catalán, un poco gutural y engolado. Seguramente era esta pincelada la que

ponía al cuadro orticeño los colores de “caballero español”. Entiendo a Barnet

cuando escribe en esa misma entrevista que Ortiz lo intimidaba.

Don Fernando ha merecido de la posteridad el sobrenombre de Tercer

descubridor de Cuba, habiendo sido el primero el Gran Almirante Cristóbal Colón

y el segundo el naturalista alemán Alejandro de Humboldt, pero esto es ya cosa

muy dicha. Fue el creador del concepto transculturación, que, concebida como

proceso, “es la denominación con la que enriqueció el cuerpo teórico de la

Antropología cultural al estudiar la conformación de la nacionalidad cubana

como resultante de una mezcla de culturas y extensible a otras regiones del

continente”. O para enunciarlo de un

modo más simple: Es la recepción por

un pueblo o grupo social de formas de cultura procedentes de otro, que

sustituyen de un modo más o menos completo a las propias. Este fue su gran

aporte a la antropología social.

Sin embargo, hay aquí un punto muy interesante. Se le ha achacado a Ortiz (todos tenemos detractores) que su visión de los negros en Cuba fue clasista, elitista y otros adjetivos. Pero hay que tener en cuenta que la antropología social no era en su época lo que es hoy, y, además, Ortiz no era un hombre de baja extracción ni un hijo del pueblo, por lo que su mirada, forzosamente, no podía ser del todo objetiva ni desprejuiciada. Se suma a lo anterior su formación como criminalista. Yo he estudiado la personalidad y las teorías de Cesare Lombroso y sé la enorme influencia que ejercieron sobre sus contemporáneos en toda Europa y las Américas. Toda la literatura criminalística del período está completamente permeada por las teorías de Lombroso.

Por eso, no me extraña que Ortiz haya comenzado su acercamiento a la

población negra cubana, a sus usos y costumbres, como antropólogo, sí, pero

empezando por lo que se ha dado en llamar la mala vida, lo que explica que su

primer libro se titule Los negros brujos. Yo nací mucho después, pero aún tuve

tiempo de escuchar -y de temblar- con las historias siniestras y consejas de lo

más tenebrosas sobre la demoníaca maldad de los negros brujos, los gitanos y

los judíos. Los primeros y los últimos arrastraban desde hacía siglos fama de

hacer sacrificios humanos, en especial de niños, y se les acusaba en España de

un término que no fue muy conocido en Cuba: “sacamantecas”, mientras que los

gitanos eran reputados como ladrones de niños, quienes luego de raptar criaban

como suyos.

Pero lo que sí cuchicheaban los criollos de la

isla era cuán peligrosos resultaban los negros, cuán asesinos y cuán brujos, y

como robaban niños, los mataban y luego los ofrendaban a sus deidades tan

espeluznantes, con sus desnudeces, sus máscaras y sus abalorios que los blancos

se asustaban de solo mirarlos, y cuando los diablitos y los iremes aparecían en

los carnavales las damas palidecían y los padres de familia agarraban bien duro

a sus críos, mal disimulando un estremecimiento y una cierta humedad bajo la

camisa.

Muy osado fue al atreverse a penetrar en aquellos ambientes de ñáñigos, abakuás y otras sectas, siendo no solo un hombre blanco, sino un caballero de alta cuna y modales refinados, siempre impecablemente trajeado de negro. Asombra que se lo permitieran. Eso fue una hazaña, y mientras más se empeñaba en ella, hurgando cada vez a mayor profundidad en el submundo negro de la isla, su pensamiento fue evolucionando, aunque tal vez no pudiera llegar casi hasta la hermandad de sangres que sí tuvo la también etnóloga, antropóloga, escritora y pintora Lydia Cabrera, quien se crio en la hacienda de sus padres entre tatas y taitas negros que, junto con el nodrizaje, le dieron de mamar su cultura más recóndita y secreta. Cierta anécdota que se clona a sí misma cuenta que en el prefacio que Ortiz escribió para una obra de Lydia, se presentó a sí mismo como quien la había introducido a ella en los estudios afrocubanos, algo que ella siempre negó, reconociéndole el mérito a los esclavos entre quienes creció y fueron más tarde sus amigos y colaboradores. Se habla también de cierto celo profesional entre ambos y se insiste en presentar a Lydia como discípula de Ortiz, algo que no parece del todo exacto. Ella era hija del intelectual Raimundo Cabrera, y Ortiz se casó con la hija mayor, Esther. Eran, pues, parientes, estuvieron siempre cercanos en sus estudios e investigaciones, a algunos de los cuales Lydia lo acompañó, pero ella carecía de intereses académicos y era, en realidad, una artista, una escritora, una pintora.

Su emblemático libro El monte ha trascendido y ocupado

un sitio más destacado en el imaginario popular que las obras de Ortiz, las

cuales pertenecen al ámbito especializado. Aunque me cuesta creer la historia

del celo profesional, sí me parece que, con certeza, ella no fue su discípula.

Tenía esta mujer una individualidad tan marcada, un intelecto tan poderoso y

una tan salvaje independencia que probablemente no lo habría sido de nadie.

Lamentablemente, las circunstancias de su salida de Cuba le impidieron ocupar el

lugar que tanto merece en la cultura nacional, algo que por fortuna ya ha

empezado a ser revalorizado.

Ortiz, por el contrario, se mantuvo trabajando y

recibió muchísimos reconocimientos, entre los que se cuentan la medalla de

socio de mérito de la Sociedad Económica de Madrid. Además, fue merecedor de

los títulos Doctor Honoris Causa en Humanidades

por la Universidad de Columbia, en Etnografía

por la Universidad de Cuzco y en Derecho por la Universidad de Santa Clara.

Su obra abarca más de 30 títulos publicados,

entre los cuales son los más conocidos Los

negros brujos, Contrapunteo cubano

del tabaco y el azúcar, El engaño de

las razas, Los instrumentos de la

música afrocubana, Los cabildos

afrocubanos, La historia de la

inmigración vista desde la criminología, ensayo que lleva la impronta del

pensamiento de José Antonio Saco, y otros.

A pesar de las limitaciones que le impuso a Ortiz

el desarrollo del conocimiento en su época y de las disciplinas en las que se

desempeñó, su labor fue titánica. Fue un ardiente defensor de la causa de los

negros e identificó a la sociedad como causal mayor del estancamiento económico

y social de los afrocubanos en la isla. También fue un reivindicador de la herencia

indigenista. Su conciencia cívica y su ética como investigador pasaron por

encima de su origen de clase y de cualquier prejuicio que hubiera podido opacar

su lucidez y acortar su visión, todo lo cual sitúa a Ortiz como uno de nuestros

antirracistas más fervorosos, como dejó claramente plasmado en su libro El engaño de las razas, en cuyas

páginas abogó por lo insostenible, inhumano y anticientífico de las posiciones

relacionadas con la discriminación por motivo del color de la piel. Su concepto

de transculturación está considerado como uno de los mayores aportes a la

antropología social de todos los tiempos.

Los avances de la ciencia antropológica, la

biología, la genética y otras disciplinas afines ponen hoy en tela de juicio

las afirmaciones de Ortiz, y muchos estudiosos admiten la existencia de razas y

sus diferencias biológicas, sin que ello implique que deban determinar

desigualdades sociales, económicas, históricas, políticas ni humanas. Somos una

humanidad multirracial, multicultural y multiétnica, y como tal debemos

asumirnos, respetarnos y hacer nuestra cierta prédica bíblica: “Amaos los unos

a los otros”, y “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Son preceptos que se

encuentran en todas las religiones que poseen un código ético, y, en mi modesta

opinión, esa conciencia de unidad e identidad entre los hombres importa más,

aporta más que la creencia en una deidad, cualquiera que esta sea. Esa

conciencia de interconexión con la otredad es la más necesaria, la única que

puede garantizar la supervivencia de nuestra especie en la Tierra.

No importa si esa prédica tiene lugar en una

catacumba o si se grita desde una plaza pública, en una iglesia, en un senado o

en un desierto. Siempre será una verdad en cualquier boca que la pronuncie, y la

voz que clame esas verdades podrá no ser escuchada en ciertos momentos oscuros

de la historia del mundo, pero al final será la más potente y alcanzará las

nubes, y se transformará, como soñó Cintio Vitier, en el sol de nuestro

mundo moral. (Gina Picart Baluja. Foto: Universidad de Ciencias Médicas de Holguín)

FNY